Aus dem Bundesverband Solarwirtschaft liegt ein guter Vorschlag vor, wie der Solarthermieanteil niedrigschwellig bestimmt werden kann.

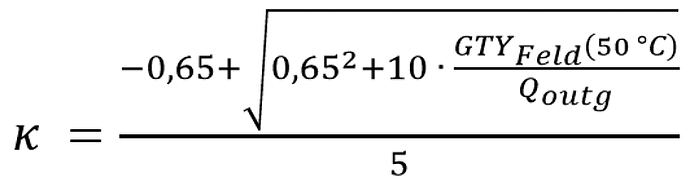

Im Kern steht diese Formel, die aus Berechnungen nach DIN V 18599 abgeleitet wurde:

mit:

K: Solaranteil

GTY Feld (50 °C): jährlicher Kollektorertrag nach Solar Keymark Datenblatt

Q outg: jährlicher Wärmebedarf des Gebäudes

Dieser bereits im Mai 2023 dem BMWK zur Kenntnis gegebene Ansatz hat leider im Entwurf zum GEG keine Berücksichtigung gefunden, weil es unmögich ist, eine solche mathematische Formel als Gesetzestext zu formulieren. Stattdessen hat das BMWK in Abhängigkeit von der Gebäudenutzfläche eine reichlich bemessene Mindestaperturfläche festgesetzt, die für eine pauschale Anerkennung von 15% Solarthermie-Anteil und eine Absenkung des Pflichtanteils grüner Gase am verbleibenden Gasverbrauch von 65 auf 60% gut sein soll. Den Originaltext habe ich unten angehängt.

Ausführliche Berechnungen nach DIN V 18599 zeigen, dass Wohngebäude aus den 1970er tatsächlich einen so hohen Wärmebedarf für die Raumheizung haben, dass selbst 14 m² Sonnenkollektorfläche (für 200 m² Gebäudenutzfläche) gerade mal 15 Prozent des gesamten Wärmebedarfs abdecken. Dagegen ist bei Wohngebäuden, die vor 20 Jahren gebaut wurden, der Heizwärmebedarf schon so weit reduziert, dass laut EEWärmeG von 2009 nicht 0,07 m² Kollektoraperturfläche je Quadratmeter Gebäudenutzfläche (GEG-Entwurf), sondern nur 0,04 m² Apertur erforderlich sind, um 15% EE-Anteil aus Solarthermie zu erhalten (EEWärmeG 2009).

Der Ansatz des BSW ist also zielführend, nicht die Gebäudenutzfläche, sondern den Nutzenergiebedarf des Gebäudes und die Flächeneffizienz des Sonnenkollektors als Bezug zu wählen. Die gesetzliche Anforderung sollte daher so formuliert werden:

(3 neu) Der Anteil der Nutzung von solarer Strahlungsenergie mittels solarthermischer Anlagen in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung ergibt sich aus dem jährlichen Kollektorertrag (GTY, nach Solar Keymark für den Standort Würzburg bei 50 °C oder nachgewiesen durch Wärmemengenzähler) der am Gebäude betriebenen Kollektorfläche im Verhältnis zum jährlichen Nutzwärmebedarf (Q outg) des Gebäudes.

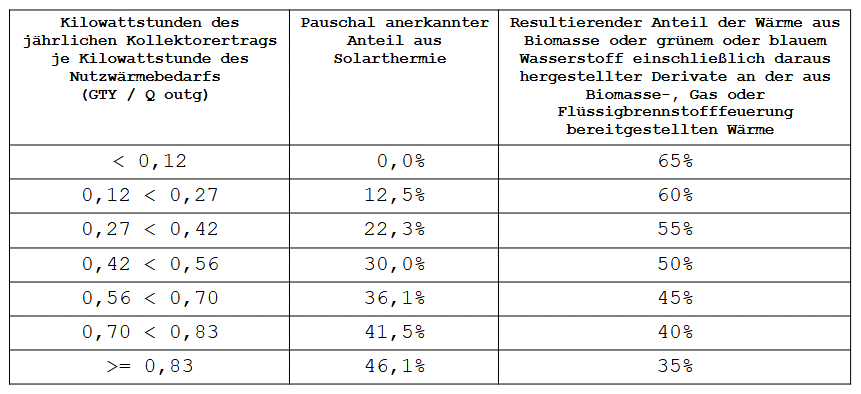

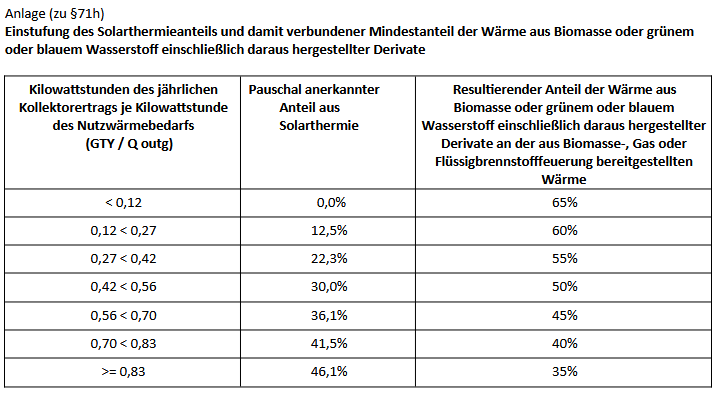

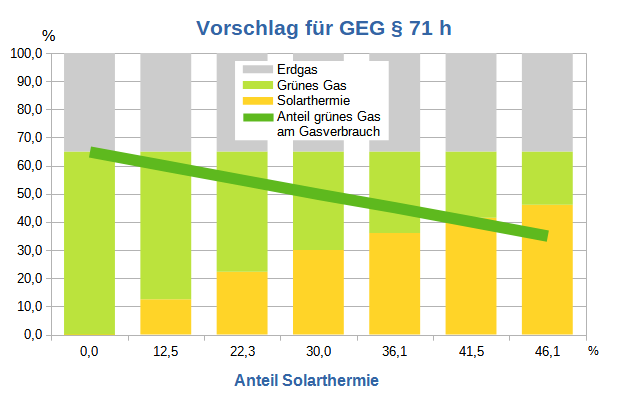

(4 neu) Die zu erreichenden Mindestwerte der Kilowattstunden des jährlichen Kollektorertrags je Kilowattstunde des Nutzwärmebedarfs gelten gestaffelt für pauschal anerkannte EE-Anteile aus Solarthermie und sind mit der Pflicht verbunden, die ergänzend aus Biomasse-, Gas oder Flüssigbrennstofffeuerung bereitgestellte Wärme aus Biomasse oder grünem oder blauem Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate mit einem jeweils genannten prozentualen Anteil zu erzeugen. Die Werte sind der Tabelle in der Anlage zu entnehmen.

Anlage (zu §71h)

Einstufung des Solarthermieanteils und damit verbundener Mindestanteil der Wärme aus Biomasse oder grünem oder blauem Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate

Offensichtlich genügt ein kurzer Text mit einer einfachen Tabelle, um dem Beitrag der Solarthermie deutlich besser gerecht zu werden, als das der aktuelle Stand des GEG Entwurfs leistet. Die Fallunterscheidungen nach Gebäuden mit ein bis zwei oder mehr Wohneinheiten sowie für Vakuumröhrenkollektoren oder Flachkollektoren sind nicht mehr erforderlich (und ohnehin nicht sachdienlich).

Und wie bringen wir diese „redaktionelle Änderung“ jetzt noch ins Gesetz?